ボールペンとそのリフィルの構造と解説。リフィル(またはレフィル英: refill)とは、詰め替え用品のこと。ボールペンの替芯を指す。

※趣味文CLUB ボールペンの基礎より引用 http://shumibun.jp/basic/detail/528/

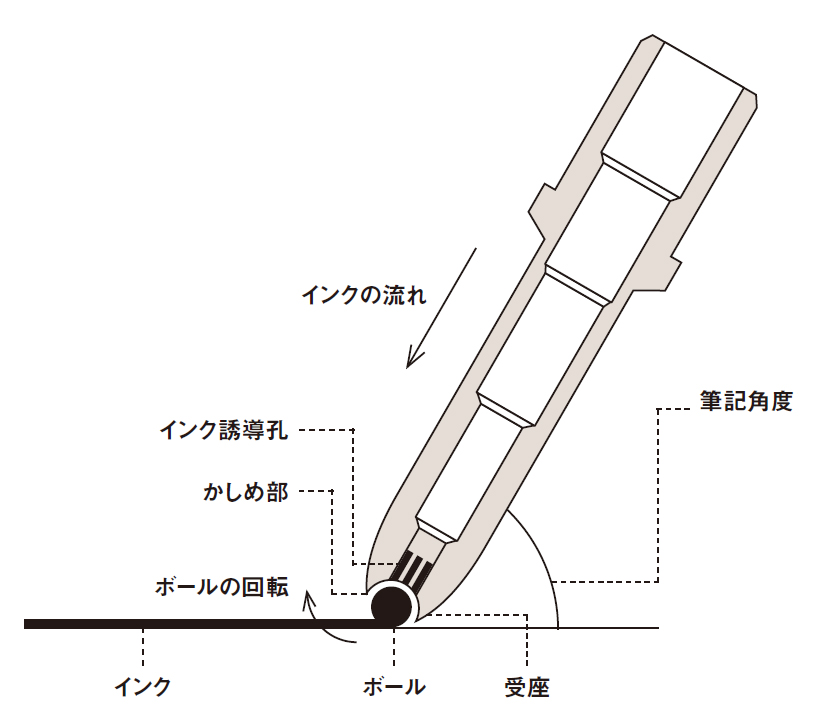

■ボール

ボールペンはその名のとおり、ボールによって筆記する筆記用具である。

このボールが筆記に伴い紙の抵抗を受けて回転することでインクを引き出し(また、インクはボール回転の潤滑油としての役割も担う)ボールに付着したインキが紙に転写される。

先端のボールは受座(画像参照)にハンマーで押し込まれ、直径の30%程が露出する。金具の締め付けが弱くてはボールが保持できず、強すぎては回転できない。

ボールの真球度は1万分の3ミリ以下。腕時計以上の高度な技術力と精度が要求される。

以下は主な材質。

ステンレス:安価に製造できるが、若干耐磨耗性に劣るがインクよりボールが劣化することはほぼ無い。

100円クラスのボールペンによく使用される。

超硬合金:主に炭化タングステンが使用される。炭化タングステンは非常に固く、耐摩耗性が強いのが特徴でドリルなどにも使用される。寿命が長い。

セラミックス:主にアルミナ(酸化アルミニウム)が使用される。。金属、プラスチックよりも軽い。特徴磨耗が少ないため寿命が長い他、

インクに対して化学変化を起こさず、表面に微細な凹凸がありインクのノリが良い。

人造宝石:人工宝石とは、科学的に合成された宝石。天然の宝石と構成物質は同じであるため、物理的な特徴は同一。

レコードの針や腕時計、トラックボールといった小型精密機器で使用される。ルビーは摩擦係数が小さく磨耗が少ないため、

高級ボールペンに使用される。

ボールペンで1秒間に10cmの線を引くと、直径0.7mmのボールで45回転。0.5ミリでは60回転に及ぶ。新幹線の車両より早く回る計算となる。

そこでボールに求められる素材は摩擦に強く耐摩耗性に優れているものが好まれる。

■ボール径

※趣味文CLUB ボールペンの基礎より引用 http://shumibun.jp/basic/detail/528/

ボールペンの線の太さは「ボール径(ボールの直径)」で表示されていることが多く、一般的な筆跡幅(線幅)ではない。

筆記線の幅は筆記角度、筆圧、紙質などによりばらつく為、筆記線幅の目安としてボール直径を表示している。

油性ボールペンと水性ボールペンでは、ボール径表示が同じでも、インキ転写量(インキの出る量)の違いから、筆記線幅は異なる。

同じボール径の場合、水性ボールペンのほうが、インキの粘度が低く、インキ転写量が多くなるので、筆記線は太い。

通常筆記のボール径は、油性ボールペンは0.7mm、水性ボールペンは0.5mmが一般的。

■チップ

ボールペンのペン先部分(チップ)の解説

チップとは、ボールペンの先端にある貫通した穴のあいている小さな棒状の部品を指す。ボールを保持しインクタンクからインクを供給する役割を持つ。

チップは、機械式の腕時計の部品と同様の精密加工機によって、ミクロン単位の加工精度で仕上げられいる。

金属製の台座に金属またはセラミックスのボールを自由に回転できるようにして固定された構造をしており、

ボールペンの性能を左右する先端の加工は特に重要で高度な技術力が要求される。

一見丈夫そうに見えるチップは、精密加工ゆえに非常にデリケートでありペン先で物を突いたり穴を開けたりといった乱暴な使い方や、

ペン先側から硬い所に落下させるなどの筆記以外の使用方法をすると変形し、ボールが回転出来ずインクが出なくなったり、逆にインクの過不足の原因となる。

※パイロット公式ページよくある質問より引用 http://www.pilot.co.jp/support/ballpen/1120630707879.html

以下は主な材質。

快削黄銅(かいさくこうどう):「銅」「鉛」「亜鉛」からなる合金。真鍮(しんちゅう)と呼ばれることも多い。ねじや歯車、弾薬の薬莢、5円玉などに用いられる。

加工しやすく安価に製造できるが、寿命が短い。

白銅(はくどう):「銅」「ニッケル」からなる合金。100円や50円、旧500円硬貨などに使用。耐食性は黄銅より比較的良好。

白銅は黄銅と同様に、加工しやすく比較的安価な為、チップによく使用される。

ステンレス :「ニッケル」「クロム」を含ませた合金剛。非常に高い耐食性(サビへの耐性)を持つ。比較的磨耗に強く、寿命が長い。

日本で生産されるボールペンチップの多くはステンレス製。

逆流:ボールペンは、インキがそれ自身の重み(重力)で落下することを利用して、チップの先端にインキを送り込むという仕組みになっている。

しかし水平向きや上向きにして書くと機構上、インキが出ないばかりかボールとボール保持部の隙間から空気が巻き込まれて、チップ内部に空気の通り道ができ、

インキはそれ自身の重みでチップと反対方向に流れる。この現象を逆流という。

(通常、下向きにペンを使う場合はインクの重みに押されて、ボールが回転してもインクが出るだけで空気は入らない)

※ZEBRA公式ページお客様相談室より引用 https://www.zebra.co.jp/zebra/ball5.html

画像のように完全に天井に向けて書く場合のみならず、水平で筆記した際にもペンの傾き具合によっては(ペンが水平よりも上を向いてしまうのは、全て上向き筆記状態と同じ)

空気の混入を許す事になるので手帳やメモを書く際も注意する必要がある。

一旦空気が入ると、フタがはずれた状態になり、インクが逆流してしまう。これは、ストローのフタを外すと水が落ちてしまうのと同じ状態。

ベッドの上で仰向けになって筆記したり、壁に掛かったカレンダーなどに先端部分を上にしてしまい故障させるパターンが多いので注意(加圧式やツインボール式などの上向き筆記できる特性のボールペンは除く)→加圧式ボールペン

加圧式ボールペン:加圧ボールペンとは、空気の力でインクを押し出して筆記する方式のボールペン。元は無重力下で使用できるスペースペンの加圧技術を応用している。

スペースペンは窒素ガスが充填されていたが現在日本で販売されている加圧式ペンには圧縮された空気が充填されている。内部の空気をノックで押し出す為、上記のような逆流を防ぐことができる。

(国産加圧式ボールペンは主に uni「パワータンク」 PILOT「ダウンフォース」 トンボ「エアプレス」など)

ボタ・ダマの発生:油性ボールペンは、チップ先端部のボールが回転することにより紙面にインクが転写され筆記することができる。

転写されなかったボールのインクは、再びペン先に戻るがこの時にペン先の中に入りきらなかったインクは、ボールを保持する部品の端へ溜まり、場合によっては溜まったインクが筆記紙などに付着することがある。

通称インク溜まり(ボタ・ダマ)

※ZEBRA公式ページお客様相談室より引用 https://www.zebra.co.jp/zebra/ball5.html

現状はどの油性ボールペンを使用してもボタは発生する。これを防ぐには、インクカスが溜まらないように時折ペンの向きを変えて筆記するか水性やゲルインキボールペン等油性以外のペン使用も一案。

■樹脂玉

一部のボールペンには、使用前のペン先を保護するために樹脂玉が装着されている。ペンを使用の際は樹脂玉を外す。

再度取り付ける必要はない。 店頭商品の樹脂玉を外した場合、買い取りになる店舗もあるので注意

■チップの構造

※趣味文CLUB ボールペンの基礎より引用 http://shumibun.jp/basic/detail/528/

ボールペンのチップは大きく2種類ある。一般的なコーンチップは円錐型で高筆圧にも耐える安定感がある。

ニードルチップは1999年に日本の筆記具メーカー「オート」が開発したもので、その名の通り「針」のように細いチップ。ニードル型は先端が細い

ので砲弾型に比べ細かな文字が書け、先端に力が加わりやすい形をして筆記線が見やすい。

■胴軸(どうじく)

胴軸とはボールペンの本体部分を指す。持ち易さや書き易さを左右する軸にも様々な素材が使用されている。

太軸は持ちやすく軽い力で済み、細軸は保持するために力が必要とされている。個人差あり。

合成樹脂:最も一般的な軸材質。安価で大量に生産できるため簡易的なボールペンを中心に圧倒的な使用率を誇る。

金属:一部の高価なボールペンで使用されている。合成樹脂に比べて本体を小型化できる利点がある。煌びやかな印象と、

重量感、高級感を演出。

木材:あまりメジャーな材質ではないが、一部のボールペンに使用されている木材製の軸。(uniピュアモルト PILOTレグノ等)

木材性の軸の特徴としては、軽さがあげられ、さらには温かみのある、しなやかな印象が得られる。

セルロイド:セルロイドとは、象牙の代用品として誕生した硝酸セルロースのことでかつて万年筆用に大量に使用された素材。

昭和30年ごろまではよく使用されていた。一時は合成樹脂の登場により姿を消したが昔ながらの風合いを重視し現在も細々と使用されている。

加工に高い技術と手間が必要なため流通量は非常に少ないと言えるが、独特の持ち心地と艶やかな印象が特徴的。

エボナイト:エボナイトとは、ゴムの一形態であり、硬く光沢を持ったゴムのこと。紫外線で劣化するが漆黒の美しい光沢を呈する。

セルロイド同様に、加工に高い技術と手間が必要なため流通量は非常に少なくなっている。手に吸い付くような持ち心地と、艶やかな印象が特徴的。

紙:ドイツで考案された軸材質。何重にも巻いたクラフト紙の厚紙でできた紙管を使用する。ロゴを印刷できる面積が広く取れリサイクルが容易であるため企業の宣伝用として多用される傾向がある。

長く付き合うボールペンであればあるほど手に持つ部分である軸は非常に大きな意味を持つ。材質による質感やグリップ力、材質によって異なる太さも持ちやすさという点では重要といえる。

長く使用するという観点では見た目の美しさや印象・デザイン性も重要なので、見た目にも気に入った軸を選択すべきだろう。

■かしめ部

かしめとは接合部分にはめこまれた爪や金具を工具で打ったり締めたりして接合部を固くとめること。「コーキング」ともいう。

ボールペンにおいてはボール保持部の外側をかしめ部と呼称している。

筆記角度 ボールペンはボールを周りのかしめによって支持するため、寝かせて書くとかしめが擦れて故障の原因となるおそれがある。

ペン先内部にボールを支えるための受座があるので、受座がボールを正しい位置で支えられる角度で筆記するのがよいとされる。

あまりボールペンを寝かせて書くと、ボールを保持しているかしめ部が紙面に当たり、線がかすれたり、磨耗してボールが飛び出す原因となる。

よって筆記時には万年筆と違い紙面に直角に近い角度(60〜90度が望ましいとされる)を保ち筆記することが求められる。

■インクタンク・カートリッジ

インクを入れる棒状の部位。リフィルのインク内容量とチップの構造が筆記距離に影響する。

筆記距離 ボールペンの筆記距離については、JIS規格(JIS=Japanese Industrial Standardsの略日本の工業製品に関する規格や

測定法などが定められた日本の国家規格の事)により最低限備えるべき筆記性能が規定されている(一般筆記用/公文書用共通)

油性・水性ボールペンについては本体やリフィルの形状、ボール径等にかかわらず単一の基準だが、ゲルインキボールペンについては筆記線幅による区分ごとに細かく分かれており、

また多色・多機能用リフィルなどは対象外となっている。

以下、JIS規格による品質基準(一部省略)

油性ボールペン及びレフィル筆記性能の品質 20cm以内で円滑な筆記が始まり明らかなかすれ及び濃度のばらつきのない筆記距離が300m以上とする。

水性ボールペン及びレフィルの品質 10cm以内で円滑な筆記が始まり,明らかなかすれ及び濃度のばらつきのない筆記距離が400m以上とする。

ゲルインキボールペン及びレフィルの品質 超極細字用(UF):400m以上 極細字用(EF):400m以上 細字用(F):300m以上

中字用(M):150m以上 太字用(B):100m以上 0cm以内で円滑な筆記が始まり,かつ,明らかなかすれ及び濃度のばらつきがないものとする。

リフィルの製造月日:ボールペンのインクは経年劣化による不具合(溶剤が蒸発して筆記に支障が出る等。揮発しやすさは、成分の種類や製品の形状、さらには

成形物(軸やキャップなど)の出来映え(密閉度のばらつき)などによって左右される)が起こるため、なるべくインクが新しいうちの使用が推奨される。

環境で多少異なるが、製造後約3年間が快適な書き味を楽しめる目安とされている。 基本的にボールペンのリフィル(芯)に詳細が刻印されている。

※ZEBRA公式ページお客様相談室より引用 https://www.zebra.co.jp/zebra/ball5.html

型式表示はJIS規格により製造元メーカー・芯品番・製造日を表示することが定められている。だが実際は表記されていない商品もある。(海外製・ノベルティ物付属リフィルに顕著)

■直液式

インクタンク内に直接液体インクが充填されているものを直液式と呼ぶ。多くはマーキングペンで利用されている方式だが、一部ボールペンでもこの方式が採用されている。

インキのペン先への供給方式はジャバラ式やバルブ式がある。 直液式ボールペンの利点として、書き味良く最後までかすれずに滑らかな書き味が継続でき、

インキ残量がわかること(インキタンクを透明にした場合)や最後までインキが使用できる点が挙げられる。

直液式ボールペンはインクタンクからペンの先端(ペン先)へインクが伝わる際に気圧や温度の変化でインクタンク内の空気が膨らむと、ジャバラのコレクターへインクが保留される機構になっている。

しかし、一定の保留量を超えてしまうと、キャップを外した際にペン先の空気孔からインクがふき出す場合がある。

直液式の欠点として、液体状態なので気圧の変化、温度上昇に弱い。これは万年筆も同じく、インクタンク内の空気が膨張してインクを押し出そうとし、インク漏れを誘発させてしまうケースがある。

飛行中、機内の気圧は0.8気圧程度と低くなるが、ペン内部の気圧は大気圧(1.0気圧)と同じ。

相対的にインクタンク内の気圧の方が大きくなってしまうため、飛行機内でキャップを外すとペン内からインクが吹き出してしまう。

■クリンプ

ノック式のリフィルにはスプリング止めの突起が付いている。これをクリンプと呼ぶ。リフィルによりクリンプ位置は異なる。

クリンプ部とスプリングの線径が噛み合わないとノック機構がうまく機能しないので互換商品を探す際はクリンプ位置に要注意。

■追従体(ついじゅうたい)・フォロワー

リフィルを見るとインク後部に油のようなものが入っている。これは追従体と呼ぶ。 水性ボールペンのインキの粘度は、比較的低粘度であるためペンを上向き又は横向きに放置した場合には追従体が無ければインキが漏出し、軽度の衝撃でもインキが飛散してしまう。

また、インクの揮発防止や気泡の混入防止としても必須。

■キャップ式・ノック式・回転式

ボールペンは主にペン先にキャップを装着する「キャップ式」と本体のノック棒を押すことでペン先を押し出す「ノック式」と同軸などを回転させてペン先を排出する「回転式」に分類される。

キャップ式キャップとは蓋のこと。ボールペンにおいて比較的もろいペン先を保護し、未使用時に誤って何かに線を引いたりしてしまうことを防ぐカバーを指す。

それらを使用する商品をキャップ式と呼ぶ。またキャップの先の頭の部分を天冠と呼び、高級ラインの商品などでは各社それぞれのモチーフデザインなどが描かれていることが多い。

油性ペンの場合、ドライアップが起こらない為に乾燥の防止を目的としたものではない。

キャップに気密性がなく非常にシンプルな作りになっているものが多い。これらはインクによる汚損防止の為のキャップとなる。

(※他の理由としてはおそらくノック式より制作コストが安価と予想)

水性インキ使用のボールペンにおいては、非使用時のインキの蒸発を防止するためにキャップが装着されるケースが多い。

またキャップ式の水性ゲルインクボールペンはペン先から常にインクが出る構造になっており、キャップを閉めずに上向きに<放置すると空気が入り逆流を引き起こす可能性がある。

キャップをしっかりと閉める事が強く推奨される。キャップ内を密閉する手段として、軟弾性シール材をペン先に埋没させインキの蒸発を防止・保護する方法が取られている。

ペン先が何かに触れると、ほとんどの場合ペンの中からインクが引き出される。これはティッシュが水に少し触れただけでも、触れた部分以上の水を吸い取っていく現象(毛細管現象)と同じ。

キャップの閉めが不完全な状態では、ペン先とフタが触れ合うことで、毛細管現象が生じ、ペン先からインクが漏れ出し汚損に繋がる。

直液式の水性ボールペンのキャップには穴が空いている。理由としては誤飲した際の窒息防止の処置の他に圧力の調節の用途がある。

穴が開いていない場合、キャップの開け閉めで軸内の空気が圧縮膨張してしまうため軸内のインクが吹き出す

可能性がある。ただしただ穴を開けてあるだけではペン先が乾いてしまうので上記のような(シール材にペン先を埋没させるような)ペン先保護のシステムが施されている。

キャップ式の欠点としてはキャップを両手で外す手間と、やはりキャップ本体の紛失である。取扱には注意。

ノック式:ボールペン本体の後端に位置するノック部を前方に押圧操作することにより軸筒の先端孔からボールペンチップが突出するシステムをノック式と呼ぶ。

チップを押し出す為にリフィル前方部に作動バネが配置されており、かつ、リフィル後方部にはノックカムと呼ばれるノック機構が配置されている。ノックの押し出しを行うだけで使用可能なため片手での操作が容易。

ノックカムは3つの部品から構成され、それぞれカム本体、ノック棒、回転子と呼ばれており(メーカーにより呼び方は異なる)

これらの部品が噛み合うことでノック動作を生み出している。これらが噛み合う際はノック音が発生する。

水性ボールペンにもノック式が多く存在する。これらはチップ部を軸内に収納し密閉・風防(シャッターで閉鎖するなど)することで乾燥を防いでいるが、あくまで軸内に収めているだけで

キャップ式のような保護システムとは異なり実際は空気に触れられている場合が多い(乾きやすい) なお、ほぼ全てのノック式にはスプリングが装着されている。→バネ

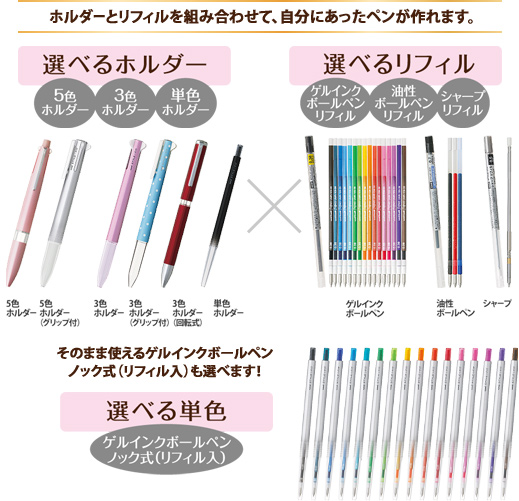

■多機能ペン(マルチペン)

英語ではMulti Function Pen。日本では多機能ペンと呼ばれる、1本の筆記具に2種類以上の筆記機能を備えた製品を指す。

ボールペンとシャープペンシルなどのように異なる筆記機能が備わったものを主に示す。ボールペンばかり複数備わっているものは多機能ペンと言うよりは「多色ボールペン」と呼ばれる場合が多い。

1本に複数の筆記機能を収めるため、マルチペン内部には通常よりも小型のボールペン替芯やシャープペンシルの機構部品が装備されている。

これらの機構部品を使い手の操作によって選択し、ペン先から替芯を繰り出して使用する。

多機能の役割:筆記具を何本も持ち歩くことなく、1本だけでボールペン・ペンシル、さらにはマーカーペンやスタイラス(タッチペン 電子ペンのこと)などのペンの役割を効率的にこなす。

替芯の大きさが小さい:ボールペンについては中に充填されているインクの量が少なく、替芯1本あたりの筆記可能距離は少ない。

また、4Cタイプのサイズであっても他社製品との互換性は保証されていない。内蔵されているホルダーが変形する等の不具合が起こる可能性がある。

耐久度・完成度:筆記時におけるペン先のがたつきが大きかったり機構部品が小型のため耐久性が低い場合がある。

多色ノック式 プラ製の安価なものから金属軸の準高級品まで、幅広くおよそ3,000円程度までの国産多色・多機能ペンで採用されている繰り出し方式。

主に側面上部の色・機能ごとのスライドレバーを押し下げることで芯を繰り出すタイプ。スライドレバーはリリーススイッチも兼ねている。

他のマルチペン方式に比べ確実で素早い芯の切り替えが可能。リフィルが独自規格でロングタイプが多く、コストパフォーマンスに優れているのも利点。

しかし、側面部にレバーが複数配置され、色・機能数が増えると軸が太くなるというデザイン面での問題もある。

また、多色ノック式の注意点として各社ごとに色リフィルの配置が異なる事が多く混乱が起こりやすい。

→カスタマイズペン

※トンボ鉛筆公式ページより引用

多色ボールペン REPORTER/リポーター ペン上部のレバーを操作する。 この商品はノックボタンが色ごとに形状が異なっている為、ブラインドタッチでの選色が容易。

https://www.tombow.com/products/reporter/

カスタマイズペン:専用ホルダーと専用リフィルを組み合わせ、利用者の好みのリフィルを本体にセットして使用できるタイプの筆記具。上記の多色ノック式を採用している。

ホルダーとリフィルは事務用筆記具のデザインから離れ、多種多様なカラーリングとキャラクターコラボをメインに押し出しており、全体的に女性層向けの製品が多く販売されている。

※三菱鉛筆公式ページより引用 スタイルフィットホルダー ミッキー柄 https://www.mpuni.co.jp/

■グリップ

ペンを保持する際の滑り止めとして装着されている部品。ペンを持つときに指の当たる部分にあり、滑りづらさや疲れにくさ、持ちやすさを向上さを左右させる。

ゴムやシリコンなどで出来ており、ボディーに装着するタイプや、ボディーがそのままグリップになっているものも存在する。凹凸や面などが付いているもの(ローレット)が多い。

ラバーグリップ:ゴムのような性質を持つプラスチックの「エラストマー」を材料にしている。これは使用状況や保管環境で変質する場合がある。

一つは「膨潤」(ぼうじゅん)と言われる弾性のあるゲルが溶媒を吸収して体積が増加する現象で化粧品等の油分が付着したり、長期間の使用により皮脂等の油分が浸透すると、エラストマーが膨らんだり伸びたりする場合がある。

また、ゴム成型品に起こる問題として「ブリード現象」が挙げられる。上のように吸収した油分が多くなるとエラストマー内の添加剤を含んで染み出てしまう。高い温度や湿度、また、長期の保管で発生する場合がある。

■クリップ

書類やポケットなどに挟み、ペンの携帯性を向上させる機能を持つ金具のこと。ペンの転がり防止の役割も担う。ペン先やボディー、ノックパーツに付いており取り外しが可能なものと不可能なものが存在する

(安価な商品は一体型が多い これは本体とカムとクリップを一度の射出成型で作ることでコストの削減ができるため)

書類やポケットからの落下防止のためクリップの先端付近にあたる部分にも、突起を出すように型を作りクリップとの噛み合わせで補強したり、あえてクリップだけは別成型にして

よりバネ性の強い種類のプラスチックを使用するなどの工夫がされている。

■口金(口プラ・テーパー)

本体軸下部の部品。リフィルを固定させたり、これを取り外すことによってリフィルの脱着を行うものもある。

これの重量によってペンのバランスが変化し、書き心地に大きく関わる。金属製やプラスチック製、メッキの施されている物も存在する。

■尾栓(びせん)

尻軸とも呼ばれる。本体軸のお尻側に当たる部位でリフィルを固定するための蓋のような部品。リフィルを交換する際に回転

させる商品も多い。

■バネ(スプリング)

ノック式のバネ ボールペンには多くのバネ機構が存在する。

上記のクリップ機構にもバネが利用されている他、ノック式ボールペンの口金を開けると作動バネが入っているのがわかる。

ノック式ボールペンはノック部を押し出すことでチップ先端の露出と収納が行われる。

ペン先側のバネ(圧縮コイルバネ)の反力により、ボールペンの芯は常に引っ込む方向に力を受けている。

そして、どの程度引っ込むかをコントロールしているのが、ノックカム側(プランジャー側 ペン先と逆側)の機構である。また、確認するのは難しいがチップ内部にも極小バネが入っている。

これはボール部分を内側から固定する為に使用されて

おり、ボールをバネが最適な力で押し続ける事により振動時のインク漏れや液だれの防止をしている。

これに加えて、キャップ式ボールペンと異なりバネに力が加わらない限りインクが引き出せない構造になっている(ボールが弁の役割を担っており、

文字を書く際筆圧によりボールが押し上げられボールの回転により隙間からインクが出てくる仕組みになっている) これはキャップ式のゲル同様に常にインクが出てしまうとインク漏れや乾きの原因になってしまう為。

このバネを形成する金属の直径は0.02mmほどでこの金属線をコイル状にしたばねの直径は約0.3mm。髪の毛よりも細い金属線を巻いたイメージで通常品よりかなり細いバネが使用されている。

このようなチップばねは書き味への影響を少なくするためにボールが一点で接触するように長手方向が真っ直ぐ伸びている。

粗悪なチップばねではボールの回転を妨げてしまうために加工には高度な加工技術が要求される。

ノック式ボールペンのバネが書き味を左右させるケースとしてバネが装着されているために接地面が不安定になる(がたつきの発生)という指摘がある。

キャップ式のバネ 商品によってはバネを内蔵していないものも存在する。

キャップ式は内部に別にペン先の乾燥や液ダレを防止するカバーが内蔵されており(上記キャップ解説参考)キャップを閉めるとバネが作用し、

カバーがペン先にピッタリと密着する仕組みになっている。

■ウェイトバランス

一般的に低重心(口金やグリップ側に重心 ペンを握った時に人差し指の第2関節に当たる部分)のものが疲れにくく書きやすいとされるが、こういった感覚は持ち方によって微妙に変化し

個人差があるために全ての人に当てはまるかというとそうではない。インクの減りによっても重心は微妙に変化するため注意が必要。

もどる